En la mañana de ese sábado hacía frío y el sol ya empezaba a colarse por en medio de las cortinas de la habitación; eso hacía que un juego de luces envolviera el espacio y lo convirtiera aún más acogedor.

Tras tomar un tradicional y elaborado desayuno de fin de semana (el que suele ser distinto a los aburridos que tenemos de lunes a viernes) con huevos pericos y chocolate lechudo, nos habíamos quedado tendidos y exhaustos de satisfacción en medio de las cobijas sin hacer nada más que escuchar la televisión y disfrutar de la compañía que teníamos el uno del otro.

Pocas palabras habíamos pronunciado más allá de las cotidianas, pero tampoco hacían falta. Solo disfrutábamos el tener esos instantes de relajo, antes de que, como es la costumbre, nuestras obligaciones nos llamaran a levantarnos con un grito desesperado. Pero ese día no fue así.

Esa vez, algunos de mis compromisos serían parte de la paz, el relajo y la satisfacción. Ese día, las obligaciones nos llamaron con un dulce susurro.

— ¿A dónde vas? — ella me preguntó con ternura, al ver que me iba de repente de su lado, como reclamando mi ausencia.

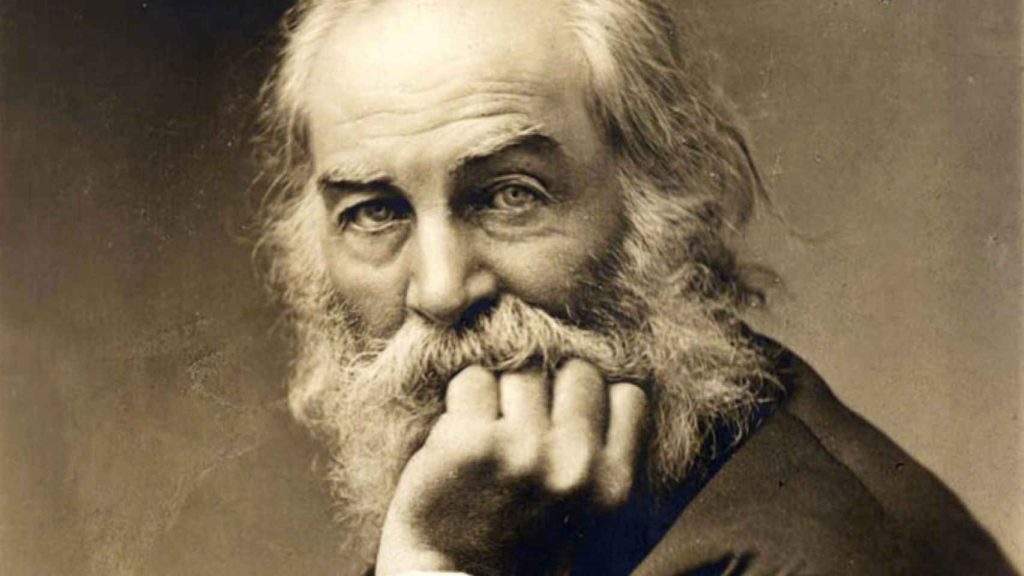

Le contesté que no tardaba y le pedí que aún no se levantara; que me esperara en la cama. Y cumplí lo dicho. Regresé con el computador en la mano que contenía el poema «Canto a mí mismo» de Walt Whitman.

— ¿Vas a ponerte a hacer tareas en la cama? — me preguntó incómoda.

— Es que tengo que leer este poema contigo — le respondí. Pero no fue suficiente la explicación y tuve que agregar todo el contexto del ejercicio. Accedió voluntariosa y le pedí que fuera ella quien lo leyera.

Abrí las cortinas antes de que empezara a leer. La luz entró de buena gana y nos puso activos. Ella se apoyó en el respaldo de la cama y yo me metí a su lado juguetón. Apagué la televisión y todo se volvió ceremonioso.

—No sé quién es Walt Whitman — me dijo.

—Yo tampoco lo sabía — le contesté. Y empezó a leer.

Mientras lo hacía, yo no miraba el texto; solo veía su rostro y sus expresiones que me daban cierto indicio de lo que ella sentía, mientras declamaba con estilo propio.

Ella aprovechaba de las pausas para mirarme y sonreír con agrado, pero no tardaba en reanudar. Yo seguía atento a su voz y algunas veces me fijaba en la ventana para ver la nada; me fijaba en la luz del sol en las cobijas y en la buena combinación que hacía con la entonación de la lectura; me fijaba en su voz y en cada sentido de las palabras. Ella seguía en su labor de eslabón entre lo que quería decir el autor y mi propia interpretación.

No sabía qué sentido le estaría dando ella. Pero, en cualquier caso, sabía que era de su agrado, porque escuchaba la fluidez de la lectura y un bello color en el sonido.

Hace otra pausa y me queda mirando; no tarda en lanzarme un beso rápido y sonoro, de esos que solo nosotros tenemos como un código íntimo. Y sigue leyendo. Se nota que le gusta y yo le hago notar que a mí también, mientras tomo una de sus pantorrillas. Finaliza con una sonrisa en su cara.

No le digo nada. Solo le recibo el computador y lo pongo en la mesita de noche con prisa, porque mi propósito es ocupar ese mismo espacio. Apoyo mi cabeza en su vientre y abrazo sus piernas como si fuera su hijo. Y mi esposa, tras unos segundos muertos, solo acaricia mi pelo mientras me dice:

—Qué lindo poema; me gustó. Lo leeré otra vez.